心房細動とはAtrial fibrillation

心房細動はこんな病気

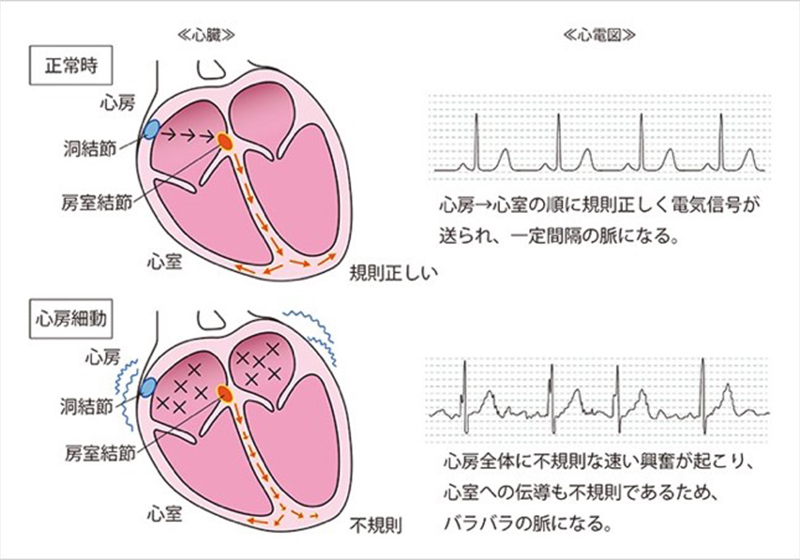

心房細動とは、不整脈の一種で、心臓内にある「心房」が異常な動きをし、心臓本来の動きができなくなる病気です。正常な心臓は、1分間に60回~100回の規則正しいリズムで動いており、その動きは電気信号によってコントロールされています。正常では、心房(心臓の上の部屋)の電気信号が心室(下の部屋)へ1:1で伝わることにより、心房→心室の順に規則正しく筋肉が収縮して効率の良いポンプとして心臓が動きます。

ところが、心房細動という不整脈になると、心房に異常な電気信号がたくさん起こり、「細かく震える」様な動きになります。

さらに、心室も不規則なリズムとなり、手首で脈をとると規則性のない乱れたバラバラの脈になります。

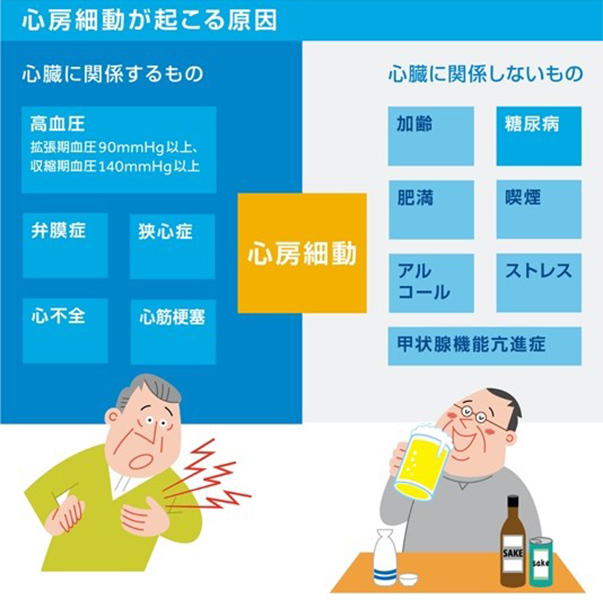

心房細動は加齢に伴って発生率が高くなり、女性よりも男性に多い不整脈です。心房細動の患者数は、人口の1~2%で、高齢になるほど増加すると言われています。日本人の1~2%(100~200万人)が心房細動だと推定されています。特に、心臓病や高血圧、慢性の肺疾患、甲状腺機能亢進症のある人に多くみられますが、心臓に病気のない人でも精神的ストレスや睡眠不足、アルコールやカフェインの摂りすぎ、不規則な生活などが原因となって引き起こされます。また、心房細動を起こす人の割合も年々増加しており、1968~70年に比べて1987~89年では男性で約3倍に増加したというデータがあります。さらに心房細動の40%は「症状がない」とも言われており、自分に心房細動があるとは気づかないでいる方も多いので注意が必要です。

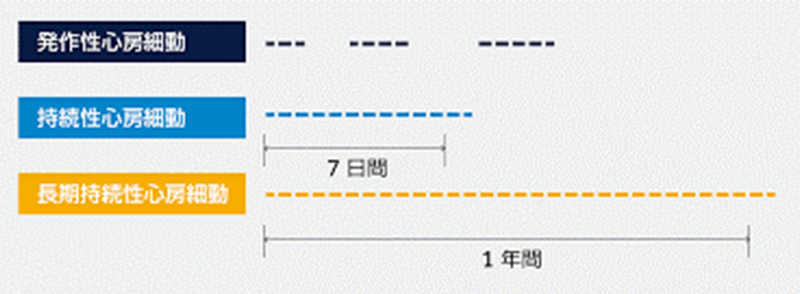

心房細動の分類

心房細動は以下の3つに分けられます。

- 発作性心房細動:1週間以内に停止する

- 持続性心房細動:1週間以上持続する

- 長期持続性心房細動:1年以上持続する

- 最初は発作性で始まり、やがて薬を飲んでも正常の脈に戻らなくなって持続性になることもしばしばあります

心房細動の症状

患者様によって症状の程度はさまざまで、全く無症状の人もいます。

症状としては「ドキドキする」「胸が苦しい」「階段や坂を上るのがきつい」「息が切れやすい」「疲れやすい」などの訴えが多く、手首や頸部(首)の脈をとると、「速くなったり、飛んだり」を不規則に繰り返し、間隔がバラバラの脈になります。過労やストレスが原因で引き起こされたり、アルコールを飲んだあとに起こることも少なくありません。

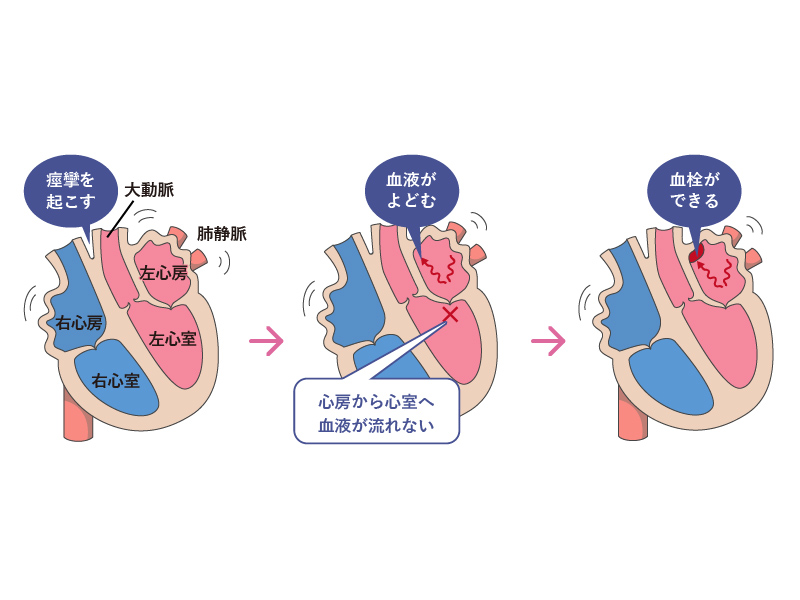

心房細動と血栓の関係

心房細動が起こると、心臓が規則正しく収縮できなくなるため、血液を全身に送り出す力が弱くなります。すると、心房内の血液がよどんで、「血液の固まり(血栓)」ができやすくなります。「血栓」は心房内で心臓の壁にくっついた状態で大きくなっていきますが、何かの拍子にその一部がちぎれ、血流に乗って脳や全身の臓器や組織に運ばれていき(「血栓が飛ぶ」とも言います)、その先の血管を詰まらせます。これを「塞栓症」と呼びます。

心房細動の症状がない、またはほとんど感じない人であっても、「血栓」ができ、それが全身に飛ぶ可能性はありますから、症状の有無や程度にかかわらず、「塞栓症」になるリスクは常にあると考えましょう。

心房細動による「塞栓症」で一番怖いのは、「脳梗塞」です。心房細動でできる血栓は比較的「大きい」ため、その血栓が飛んだ時に詰まる血管は「太く、広い範囲」で梗塞を起こします。特に「脳」の太い血管が詰まる(脳梗塞)と、脳の広い範囲に影響が及ぶため、突然重い症状があらわれ、「死亡」する危険性も高く、運良く生き延びることができたとしても「重い後遺症」に悩まされることが少なくありません。

心房細動による「脳梗塞の起こしやすさ」を推測する指標:「CHADS2スコア」

これらの項目に一つ以上あてはまる場合は、定期的な診察や、血栓を作らないようにする治療が必要になる可能性があるため、主治医の先生と相談してください。

心房細動による脳梗塞に注意が必要な方

- 心不全の方

- 高血圧の方

- 高齢者(75歳以上)の方

- 糖尿病の方

- 脳梗塞になったことがある方

心房細動の治療

心房細動の治療では、①心房細動を引き起こす可能性のある病気の治療、②脳梗塞を引き起こす血栓を予防するために血液を固まりにくくする薬剤の投与(抗凝固療法)、③心房細動自体を抑える薬の投与や根治を目指すカテーテルアブレーションなどが行われます。

-

心房細動を引き起こす可能性のある病気

高血圧症、糖尿病、冠動脈疾患、心不全、心臓弁膜症、呼吸器疾患、甲状腺疾患等は心房細動を引き起こす原因となりうる病気なので、それらに対する十分な治療を施すことが重要です。 -

抗凝固療法

脳梗塞の危険性の高さに応じて、血を固まりにくくする薬剤(抗凝固薬)の内服が必要となります。一方で、抗凝固療法は出血の危険を高めるため、医師と相談の上、適切な抗凝固療法を行っていくことが重要です。現在、日本で使用できる抗凝固薬には、ワーファリン、ダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンの3種類で、それぞれの特徴を考えて患者様ごとに選択されます。 -

心房細動自体の治療

心房細動自体の治療は、①心拍数が速くならないようにする(レートコントロール)、②心房のリズムを正常にして再発を抑える(リズムコントロール)、これら2通りの治療方針があげられます。いずれも薬物による治療、カテーテルを用いた治療(カテーテルアブレーション)による方法があります。